「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること」

世界保健機関(WHO)は、「健康」をこのように定義しています。これは1946年に署名された世界保健機関憲章で定められたものですが、70年以上前の主張が果たして現代の日本のような超高齢社会でも成り立つのでしょうか?

今回インタビューした医師の紅谷浩之さんが着目するのが、2011年にオランダの家庭医マフトルド・ヒューバーが唱えた、新しい健康の概念「ポジティヴヘルス」です。

健康を「社会的、身体的、感情的な問題に直面したときに適応し、本人主導で管理すること」と捉えるこの考え方に基づき、紅谷さんは在宅医療を専門に行う「オレンジホームケアクリニック」や、地域の幼小中一貫校との連携による病児保育を中心とした在宅医療拠点「ほっちのロッヂ」など、さまざまなプロジェクトに取り組んでいます。

それでは、ポジティヴヘルスは医療をどのように変えていくのでしょうか? 前編記事では、人の持つ「エネルギー」を表すものだ、というこの概念の真意に接近しながら、紅谷さんの実践に迫っていきます。

紅谷 浩之(べにや ひろゆき)

医療法人社団オレンジ理事長。2001年、福井医科大学(現・福井大学)医学部卒業。福井県立病院、福井県内の診療所勤務を経て11年、在宅医療を専門に行う「オレンジホームケアクリニック」を開設。その後、医療的ケア児の活動拠点「オレンジキッズケアラボ」や、まちなかで住民の相談に応じる「みんなの保健室」、地域の幼小中一貫校との連携による病児保育を中心とした在宅医療拠点「ほっちのロッヂ」を立ち上げるなど、数多くのプロジェクトを展開している

ALS患者の言葉から、募らせていった違和感

「先生は不健康な生活をしていますよね」

まだポジティヴヘルスという概念に出会う前。紅谷さんは在宅医療に携わる中で、ある筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者から、こんな言葉を投げかけられました。ある日の夜9時、身体を動かせないその人に「僕はこれから残業なんです」と話したときに、返ってきた言葉だといいます。

その患者はこう言いました。「僕は今からヘルパーさんがセットしてくれた3本立ての映画を、徹夜して観る。好きなことをして夜を過ごすんだ。でも、先生は今から残業するなんて、不健康ですね」。その指摘が、妙にしっくり来たのだと振り返ります。

「WHOの健康の定義でいえば、首から下が動かないその方は不健康で、健康なのは僕のほうですよね。でも、それとは真逆の指摘を受けて、素直に『その通りだな』と思ったんです。健康って何なのだろう? そんな違和感が残りました。在宅医療では、そうした出来事が頻繁に起こります。末期がんで明日の命もわからない方が、家族を集めて素敵な話をして一致団結させていたり、生まれつき大きな病気を持っている子どもたちがとてもエネルギッシュに過ごしていたり」

重い病気を持っていても、とても生き生きと過ごしている方もいれば、鬱々と暮らしている方もいる。元気に過ごせるかどうかの要因は、病気の種類や重さだけでなく、もっと複雑なものなのではないか──紅谷さんがそう気づくきっかけを与えてくれたのが、そのALS患者の「不健康ですね」という言葉だったのです。

それ以降も、WHOの「健康」の定義のもとで行う医療行為に対して、どんどん違和感を募らせていきます。そんな中で出会ったのが、マフトルド・ヒューバーが唱えた「ポジティヴヘルス」の概念でした。

「病気を持っているかどうかはどうでもよくて、持っていなくても鬱々としていれば病的だし、いっぱい持っていても、うまくその身体を乗りこなしている状態は健康なのだと。WHOの呪縛の中で『何かが変だ』と感じていた僕にとって、とてもしっくり来る『健康』のコンセプトでした」

どんな重病でも、「エネルギー」が戻れば介入終了

ポジティヴヘルスは「社会的・身体的・感情的な問題に直面したときに適応し、本人主導で管理することが『健康』」という定義です。ただし、「こうした状態になっていれば健康だ」という固定した定義があるわけではなく、人の持つ「エネルギー」を表すものだと紅谷さんは言います。

この概念が生まれたオランダでは、地域密着型の在宅ケア組織・ビュートゾルフが有名です。紅谷さんはビュートゾルフの研修に参加するためオランダに赴いたとき、日本との大きな違いを感じ、「患者さんの状態よりも、持っているエネルギーを見ている印象を受けた」といいます。

「ビュートゾルフの看護師さんに、何度もこんなことを言われました。たとえ末期がんで今後も悪化する一方の人だったとしても、自分で朝起きて、シャワーを浴びて、服を選んで、朝ごはんに食べたいものを食べて、愛している人に『愛している』と伝えられるなら、もうその人は健康を取り戻しているので介入は終了です、と。末期がん、心臓病、神経難病……どんな病気であろうが、人としてのエネルギーを取り戻した状態に回復した時点で、介入は終了なのだと。これは『末期がん』という状態に対して提供されている、日本の訪問看護ではありえないんです」

紅谷さんも初めは「介入をやめてしまったら、末期がんの人は困るじゃないか」と思ったそう。しかし、その看護師が続けた言葉を耳にするうちに、考えを改めました。

「こうおっしゃるんです。生活を自分でコントロールし、乗りこなしていけるようになれば、困ったことがあっても自分から連絡したり助けを求めたりできるわけだから、回復しています、と。だから、これで大丈夫なのだと。オランダのケア文化の中には、特定の状態だけで評価するのではなく、そこに向かおうとするエネルギーを評価し、サポートする考え方が根深くあるのだなと感じました」

対話によって「本人主導の自己理解」を促す

そうした「エネルギー」の有無は、どうすれば判断できるのでしょうか?

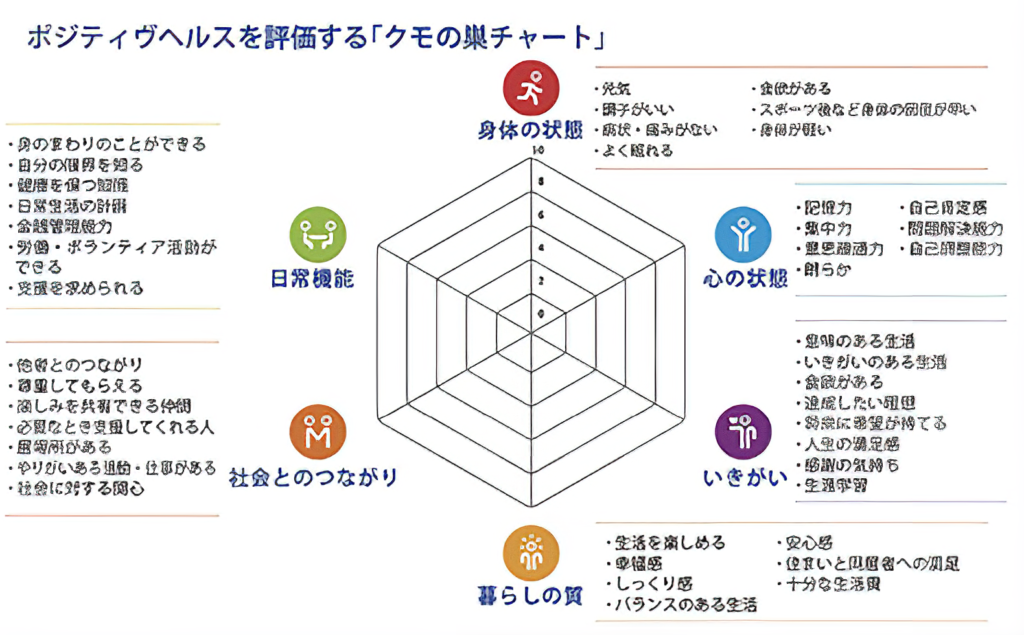

その際に役立つのが、ヒューバーが考案した「クモの巣」と呼ばれるレーダーチャート。「身体の状態」「心の状態」「いきがい」「暮らしの質」「社会とのつながり」「日常機能」──6つの指標から、ポジティヴヘルスを見渡します。

紅谷さんも「毎日の診療で毎回使うわけではない」と前置きしつつ、視点を広げる必要がある場合や、それを本人にも気づいてもらえたほうがいい場合には、積極的にこのチャートを使っているのだそう。

「たとえ使わなくても、この6つの指標を意識しておくことがとても大事です。普通は医者にかかっても、考慮されるのは一番上の『身体の状態』だけですよね。他にもいろいろなことがその人の生活や人生に渦巻いているはずなのに、わざわざ『身体の状態』だけを切り出して会話がなされる。そもそも医療は人間を健康で幸せにするための営みだったはずなのに、ここ50〜100年くらいで医学として学問化される中、他の5項目が抜け落ちてしまったのだと思います」

ただし、このチャートの使い方は、あくまでも「本人次第」。点数が高いから良い、低いから悪いというわけではなく、それは本人がそう感じているというだけの話。「この項目については評価したくない」という人がいたら、それを尊重する。このチャートは絶対的な基準ではありません。「あなたが気になるところは?」「あなたが変えたいと思うところは?」「どうしたら変わると思いますか?」「今できそうですか?」……その人が医師と、本人主導の自己理解を促すための対話をしていくにあたって、自分自身を多面的に見るためのツールがクモの巣なのです。

「医師が専門職の目線で物差しを当てるのではなく、本人が考える『健康』や『幸せ』を信じ、その物差しの中で納得いく考えに至れるよう、対話していく。頭痛がひどく、精密検査の有無を診てほしくて来てくれた方がいたとします。待ち時間にクモの巣を書いていくと、『身体の状態』は低い点数だけれど、『日常機能』『社会とのつながり』は高いとわかる。そこで、頭痛の原因を徹底的にはっきりさせたいのではなく、友人との遊びの予定を頭痛に邪魔されたくなかっただけなのだと気づき、少しバランスを取り戻せるのです」

ケアを専門職の仕事ではなく、文化にしていく

こうしたポジティヴヘルスの概念を大切にしながら、紅谷さんが理事長を務めているのが、医療法人社団オレンジです。2011年2月に立ち上げた在宅医療専門の「オレンジホームケアクリニック」を皮切りに、医療的ケア児の活動拠点「オレンジキッズケアラボ」、まちなかで住民の相談に応じる「みんなの保健室」、地域の幼小中一貫校との連携による病児保育を中心とした在宅医療拠点「ほっちのロッヂ」など、さまざまなプロジェクトに取り組んでいます。

オレンジでは立ち上げ当初から、「Be Happy!」という言葉を大事にしてきたと言います。一般に医療者は「治します」「楽にします」とは言っても、「幸せにします」とは言いません。しかし、在宅医療では、病気は悪くなるし最後は死んでしまうけれど、「生きていて良かった」「良い人生だった」と言ってもらうことがゴール。ポジティヴヘルスという概念に出会う前から、その価値観を「Be Happy!」という言葉で表していたといいます。

「Be Happy!」を実現するために紅谷さんが重視してきたのが、「生活軸」と「時間軸」をとことん広げて考えることです。

「多くの病院では病気にスポットライトを当てるため、患者さんの生活らしい要素は排除しますよね。その人の趣味は何か、どんな家族と過ごしているのか、どんな洋服が好きなのか……それらに関係なく、誰もを裸にして病人用の服を着せ、診察する。生活感をゼロにして、身体だけに特化するんです。さらには、その人がどんな人生を送ってきたのか、将来どんな夢があるのかも無視して、今その人がどんな症状なのかだけにスポットを当てる。でも私たちは、そうして狭められた『生活軸』と『時間軸』をしっかりと聞き出すことを大切にしながら、一人ひとりとコミュニケーションを取っているんです」

病気の話だけでその人が語れるわけではないことをしっかりと自覚し、その人のやりたいことや好きなこと、また、これまでの人生やこれからの未来でしたいことに耳を傾け、尊重する。その上で病気や医療面の心配が、もしその人の未来を阻んでいるのであれば、初めてケアするのだといいます。

例えば、患者が「夫婦で最初の温泉旅行に行った場所に、最後にもう一回行きたい。でも、今は痛みがあって、移動も難しいから無理だろうな」と思っているのであれば、スタッフがサポートして温泉旅行を実現してあげる。こうして「一人の人間」としての関わりあいを重視するスタンスは、小児科から介護、緩和ケアまで包摂する「ほっちのロッヂ」にも表れています。

ほっちのロッヂには、音楽のイベントがあります。人工呼吸器をつけている3歳の子も、重度の認知症がある80歳のおばあちゃんも横に並んで、一緒に「いい音楽ね」と好きなものをわかりあえる。症状や状態、年齢といった側面ではなく、好きなことが一緒だという側面で出会える場所にしている、といいます。

「最終的には、ほっちのロッヂを『ケアの文化拠点』にしていきたい。転びそうな友達に手を差し伸べたり、困っている友達に『何か手伝うことはある?』と聞いたり……ケアはもともと限られた専門職がするものではなく、そうして誰もが自然に提供しあえる“文化”だったと思うんです。症状や状態ではなく、好きなことをする仲間として接していれば、そうしたケアの文化が自然と取り戻せるのではないでしょうか」

前編記事では、紅谷さんが大切にするポジティヴヘルスの真意と、それに基づいて行ってきた実践を綴りました。後編記事では、「治療」だけにとどまらないポジティヴヘルスの可能性、そして紅谷さんが考える「脱・医療」としての医療の未来に迫っていきます。

Text by Masaki Koike, Edit by Kotaro Okada