患者さんが目指すゴールは一人ひとり異なるもの。本来、医療には個別最適性の高いケアが必要とされます。しかし、個別最適とは一体どこまで追究できるものなのでしょうか。例えばデジタルやアートが、これまで医療の世界で完結していたアプローチに成り代わる選択肢だとすれば ——

未知な部分が多い医療と他分野の融合は、アプローチだけでなく、臨床アウトカムにも想像以上の効果を期待できるかもしれません。そこで今回は、看護とエンジニアリングの両面から新たなケアを模索する「メディカルデザインエンジニア」、吉岡純希さんへお話を伺いました。

吉岡 純希(よしおか じゅんき)

株式会社NODE MEDICAL 代表取締役社長 慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 研究員

1989年、札幌市生まれ。集中治療室や在宅での看護師の臨床経験をもとに、テクノロジーの医療現場への応用に取り組む。2014年より病院でのデジタルアート「Digital Hospital Art」をスタートし、患者・医療スタッフとともに病院でのプロジェクションマッピングや、身体可動性に合わせたデジタルアートを制作・実施。2015年より、慶應義塾大学SFCにて看護と3Dプリンタに関する研究「FabNurseプロジェクト」に参画。2017年に慶應義塾大学 制作メディア研究科エクスデザインコースにて修士号を取得。2018年より、研究の実践を社会に実装するため、株式会社NODE MEDICALを設立。

西洋では、ケアとアートの起源が重なっていた背景(教会など)から、両者は親和性の高いものとして現代までごく自然に受け入れられてきました。

一方、日本に現代の西洋医術が本格的に輸入されたのは明治時代以降。医療シーンでは、アートに関する理解が発展的とは言えません。

“「病院は治療をするところ」という認識から、直接的に医療の役に立つことの説明が難しいものは優先度が低くなる傾向があります。「癒しのため」「満足度を上げるため」と説明されると、そこに使うお金は治療をするために使われるべきだ、と判断されてもおかしくありません。デジタルアートのが医療の現場で適切に使われるためには、医療の言葉で説明する必要があるのです。

実際にホスピタルアートなどのジャンルにおいて、アートが提供できる価値を医療の言葉に変換しきれていないケースがあります。「アートを置く理由は何?」と聞かれると癒しに終着してしまったり、「患者さんに喜んでもらう」という患者満足度に落とし込まれていくことが往々にしてあります。

その視点は決して間違いではありませんが、私はデジタルアートがケアを支援する未来があるはずだと思っています。そういった未来を想像した時に、なるべく「癒し」という言葉を避けたいのです。そこには、看護師としての説明責任を果たしたいという想いがあります。医療に則した形で導入していくことが、デジタルアートにおいてのひとつの正しい在り方ではないか、と。”

Digital Hospital Art

「Digital Hospital Art」は、病院にデジタルアートの「魔法」のような体験を届けることで、退院後の世界や未来の可能性につながる「夢」を描いてほしいという願いからスタートした。患者ごとに医療的アセスメントを行い、センシング方法から表現まで、個別にデジタルアートの開発を行い、夢から達成すべき「目標」として具体化し、ケアにテクノロジーが寄り添う医療のあり方を目指している。

医療的ケア児を支えるクリニックやリハビリテーションを中心とした病院をはじめとして実践をすすめ、身体性に合わせたインタラクションの制作、デジタルアートの臨床での効果、デザインエンジニアリングの医療現場での新たな役割を実践研究を通して模索している。

引用;Medical Design Engineer Junki Yoshioka

医療にデジタルアートを取り入れるには、効果を裏付ける根拠が必要、という見方。探索的なアプローチを始めるようになったきっかけは何だったのでしょうか。

“看護師を志していた時、『病院で死ぬということ』(山崎 章郎 著)を読みました。その本から、患者さんがその人らしく生きることを支援するのは、看護の専門的な役割のひとつであることを学びました。

患者さんへの支援には色々な方法がありますが、僕が持っていた看護以外の手段はデジタルアートの開発・表現技術でした。僕はディズニーランドに行くことが好きなのですが、入院中、とくに感染しやすい子供たちは人混みには行くことは簡単ではありません。行動を制限された子供たちへ病院内でも魔法のような体験を届けるために、『デジタルホスピタルアート』というプロジェクトをスタートさせたのです。”

実際に病院で働き始めると、患者さんにとって「当たり前にできることができない」現状を目の当たりにします。

“ある患者さんは救急救命センターで入院していました。余命は残り数日。唯一の身寄りの方は最期に立ち会うことができませんでした。医療現場では、最大限努力はしますが、最期に立ち会うことがどうしても難しいことがあります。

僕が働いてた2012年は今みたいにZOOMやSkypeを使うことは一般的ではありませんでした。顔だけでも見せてあげられないかと思っていたのですが、実際は困難な部分が多く、ツールを使うことも身寄りの方を連れてくることも実現が難しいということを知りました。患者さんの命を救うのは最優先されるべき現場ですが、テクノロジーでアプローチできるケアの在り方がきっとあると思いました。さらに、その技術は突飛な手法でなくとも、持っている技術を組み合わせて実現できるのではないか、と感じたのです。”

やがて吉岡さんは、医療とテクノロジー(デザイン・エンジニアリング)の間に立つ人材を「メディカルデザインエンジニア」と定義。いわば、医療の文脈・言語でアートやデジタルの必要性を解釈するために不可欠な存在です。

メディカルデザインエンジニア

工学的な技術や知見をもちつつ、デザイナー的なスキルを身につけ、領域横断的に活躍する人材。

高い専門性の内部で閉じられたコミュニケーションが成立しているハイコンテクストな医療の分野において、個々の患者や事象ごとに多様に向き合い、かつ言語化による共有が困難な看護においては、専門性を活かした設計を議論する役割を担う。

参照;「デザインエンジニアリングとケア」

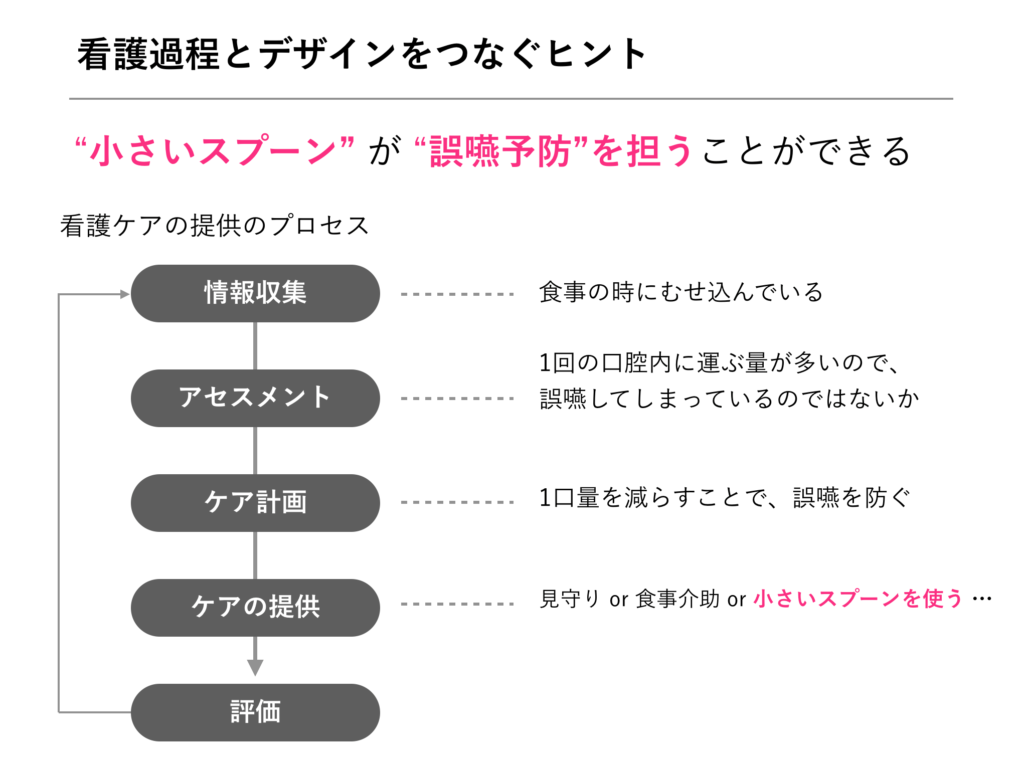

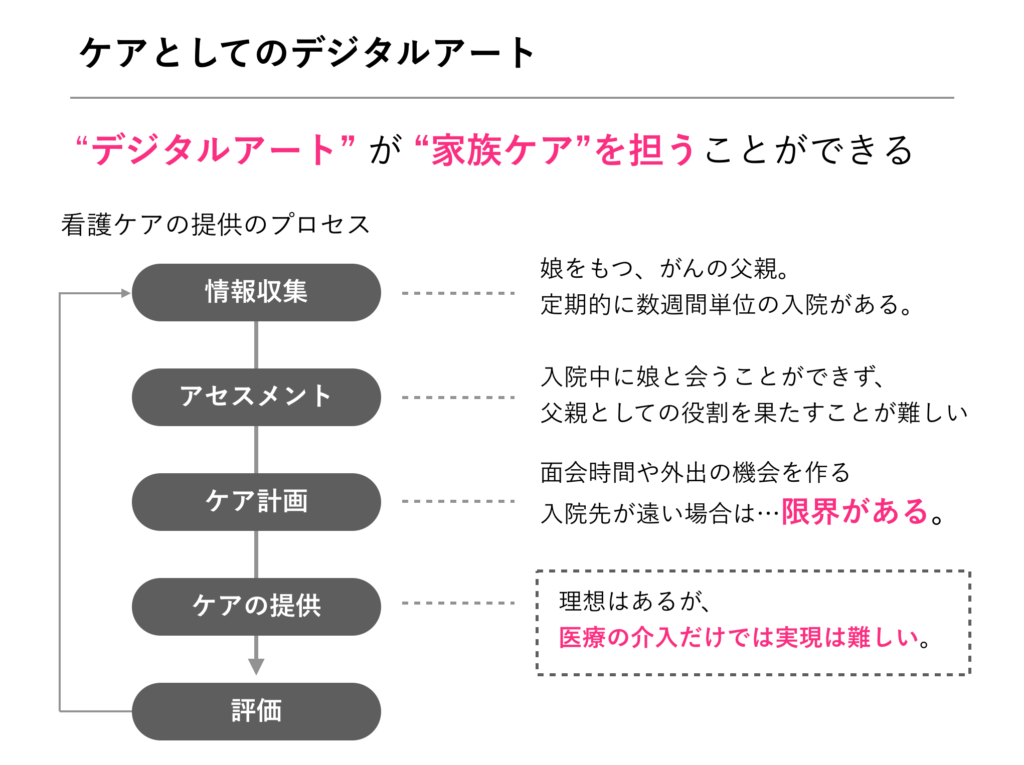

“デジタルアートを実施しようとすると、プロジェクションマッピングで「壁は壊せるんですか?」「ドラゴンを出せるんですか?」といった話題が出ることがあります。技術的にはできることですが、医療の現場で実践する際は、どんな患者さんがいて、医療現場のどんなシーンで役立てたいか。リハビリに行く動機づけが必要なのか。レクリエーションに参加できない患者さんへの仕掛けなのか。というような、医療やケアでの活用の目的を明確にすることが重要です。目的によって表現方法は変化します。個々の目的に合わせたアプローチをしていると、医療側の言葉に翻訳しながら価値を説明していくよう努めています。ひとつの方法として看護ケアのフレームワークに落とし込むことで、現場の人の理解をうながし、効果について検討することで経営サイドもコスト回収まで計画を立てやすくなるのではないかと考えています。他の患者さんへの応用も可能なのかも評価できると、結果的にデジタルアートは多くの関係者が納得する形で現場に実装できる可能性があるのではないかと思っています。”

“医療の価値を正しく・ロジカルに説明する他に、現場の人とのコラボーレションが重要だと思っています。現場のスタッフがやりたいと思っていることは医療の課題に直結している可能性がとても高いためです。患者さんが悩んでいる時、それはもしかしたら医療やケアのニーズとは別の悩みごとかもしれません。個別性が高すぎると、一般化できない場合もあります。取り組みの多くは意図的に医療スタッフを巻き込み、医療の枠組みで評価をしてきました。悩みごととケアのニーズや医療の課題は微妙に異なります。例えばALSのような病気の患者さんがいたとして、「手を動かさなくても操作できるマウスが欲しい」と言ったとします。しかし、その人が将来的に自分の活動範囲を減らさないように意図的に筋肉を動かすケアを提供している場合があるのです。何でも便利にすることによって筋肉を動かす機会が減り、結果的に可動域を減らしてしまうこともあるのではないでしょうか。患者さん側の話だけ聞いてしまうと、正しく評価できなくなることがあります。いわゆるインクルーシブデザインでも同様です。巻き込む当事者(患者さん)が、その疾患や課題を持つ人の代表者ではない可能性があります。その状況でデザインを進めていった時にぶつかる課題と似ています。悩んでいる人が必ずしもニーズの本質を捉えていない可能性もあるのです。そのため、やはり医療者と試作・実装・評価まで行う方が良いと感じます。”

個別最適といっても、完全に個々人の感情レベルまで落とし込むことが是とは限りません。患者さんの情緒的ニーズは、臨床の側面と相反することがあるようです。だからこそ、吉岡さんは臨床アウトカムについてこう考えます。

“アウトカムを期待できるか否かは、むしろ課題の設定時点でアウトカムとすべきものが見えているかどうか、言語化し、関係の医療スタッフとの認識の共有ができるかどうかだと思います。例えば、「歩くことをサポートする何か」を無計画に作ると、誰のために作ったものなのかそもそも分からずアウトカムの設計もできない。デジタルホスピタルアートに限らず、デザインされたものやツールは基本的に効果をもたらす前提で存在するのではないでしょうか。医療の研究手法でいう「介入研究」のように、介入することは即ち良くなることをめざしているはずです。ですので、下準備が大事です。僕も最初の頃は探索的というのか、自分の想像の中でやってしまっていた部分がありました。最近は効果測定ができるように医療スタッフとともに目的から手法まで設計するよう意識しています。

未来を予測して作るデザインがあります。スペキュラティブデザインなどは、おそらくかなり先の未来で起こりうることを妄想しながら、ある程度実装しうる形まで落とし込みます。その少し手前版のようなことを、看護師は普段の業務の中でやっているのです。医療職はおそらくケアの計画を立る時、かなり先の未来を予測することが多い。僕はこれをある種の特殊能力だと思っています。医学的な知識や患者さんごとの経緯を合わせて未来を予測し、そこに対してケアを提供できるスキルは非常に高い。そこに寄り添い、そこで解決できていないことをサポートすることに物凄く価値があると思っています。”

起こりうる事象に対して、医学的知見や家族家族背景など多角的な情報をもとに、比較的制度の高い未来予測しながらケアを提案するとは、具体的にどのような仕掛けを作ってきたのでしょうか。

“初期の事例では、生まれてから一度も外へ出たことのない重症心身障害の子へ、目線の先にプラネタリウムのようなデジタルホスピタルアートを設置しました。腕を動かすと反応する仕組みで、拘縮予防のリハビリの動作に合わせて動くようにしました。最終の実施日には僕は現場に行くことが難しかったため、事前にデジタルアートのメンテナンス方法や実施方法を医療スタッフに教育し、遠隔でのサポート環境を整えたうえで、取り付けなどは現場の方にやってもらいました。この子は声を発することができないのですが、普段のリハビリよりも手の筋肉を緩めて参加していたそうです。患者さんの心理の真相は分かりませんが、リハビリをサポートするものになったのではないかと思います。”

“こちらは手元にあるカードの絵柄が変化する仕掛けです。この子も自分で声を発することが難しく、自分の意思を表現することが得意ではありませんでした。しかし、自分でカードを選んだりすることで反応が返ってくる経験を繰り返したことで、意見を言うようになったり、成長の過程でできていなかったことが少しずつできるようになったと聞きました。”

“筋肉系の疾患をもつ子へは腕を近づけると反応するデジタルアートを作りました。その子も声を発することができず、自分の好き嫌いをはじめとした意思表示が難しく、さらに家族や医療スタッフも石をキャッチすることが難しい状態でした。しかし、複数ある中でひとつのシーンでは明らかに手を動かすけれども、別のシーンでは全く手を動かさないことが分かりました。発信できていないだけで、自分の好みや意思はしっかりとあったのです。医療者の方々は、キャッチできなかったその子のメッセージをこの仕掛けを使ってキャッチできたかもしれないと、話していました。”

活動を通じて、医療者側にも心理的な変化が見られたそうです。

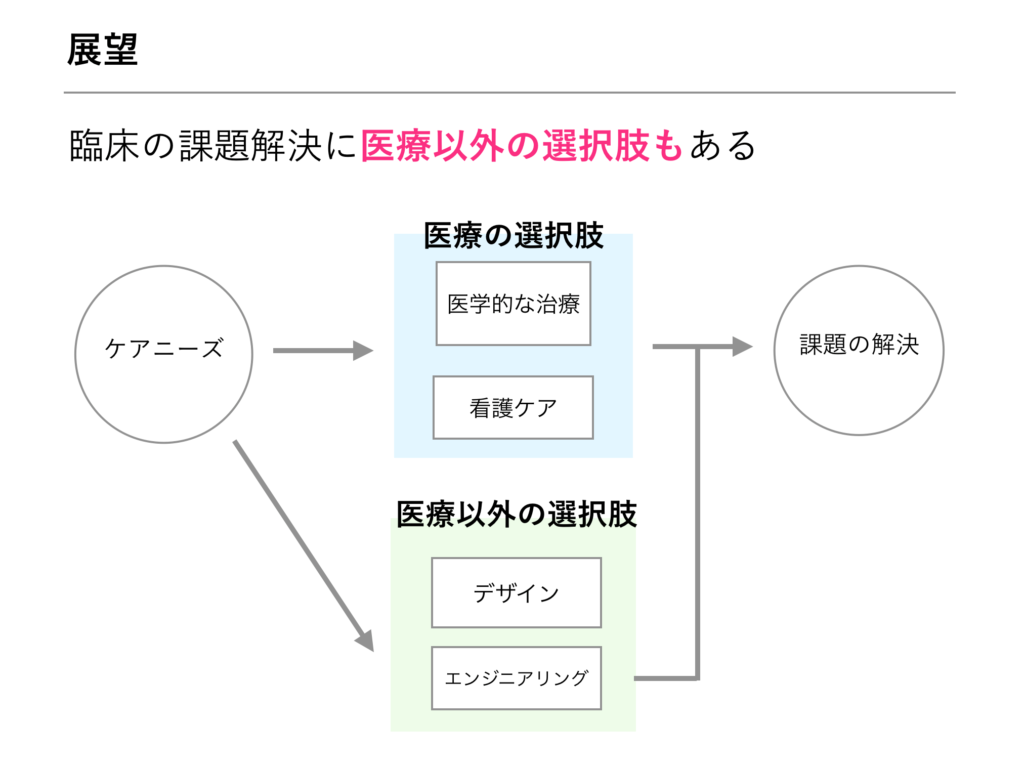

“アイトラッカー(視線の動きをセンシングすることで操作できるツール)での開発をし、使用をしてもらったことがありました。その時、「俳句を書くことが好きな患者さんが最近亡くなってしまった。これがあったら最期まで俳句を書くことができたんじゃないかな…。」と、医療者の方が言ったのです。医療現場の人も「患者さんに提供したい」と思うケアがあるのですが、そもそも解決することは不可能だと思われていたのです。実現可能という事実が見えてくると、「他にもこういう仕掛けが作れないですか?」と、新たな意見が上がることがよくあります。

ケアをする人々は、これまで「医療」という選択肢しか持っていなかった。デザインやエンジニアリングなど、新たな解決手段を他の人に頼ることで、実現できなかったことをケアの一環として提供できる可能性に気付いたのではないでしょうか。”

最後に、今後の展望について伺ってみると ——

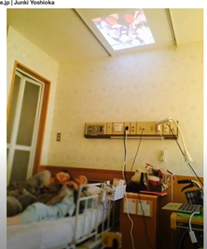

“テクノロジーの技術に関しては、非常に突飛なことをやっているように見えるのですが、実は最先端なテクノロジーではなく、汎用的な仕組みを組み合わせて使うことがあります。こちらはプロジェクターを使い、天井にスライドショーで家族の写真を写しているだけ。プログラムを緻密に組む必要もないですし、本当に発想次第でできることは多くあります。

ホスピタルアートについては、そもそも大掛かりにお金をかけて実際に伺って実装すること自体、コロナ禍では物理的に難しいと感じています。現在はすべてブラウザに移行する手段を考えています。インターネット上でアクセスできるようにすることで手持ちのデバイスなどを用い、誰でも手に取りやすくなります。オンラインは使用の評価が曖昧になってしまうことは課題として予測されますが、ブラウザへの実装に関してはまずは気軽に使ってもらい、ケアの選択肢の一つとしてデジタルアートが選べるようになることを目指せたらと思います。”

デジタルやアートを治療現場に意図的に持ち込むことで、「治療」の定義は拡張されていきます。個別最適を追究するほど他分野との境界は曖昧になり、医療の新たな可能性が開かれてゆくのかもしれません。アート(表現活動など)は、エビデンスと対比的な文脈で語られることもありますが、今回のように臨床のひとつの方法論として用いられる場合、患者中心性(PX)を測る指標とも高い新和性がありそうです。