DXを活用した地域医療連携に早い段階から取り組んできた「恵寿総合病院」。前編では、理事長・神野正博さんと理事長補佐・神野正隆さんに、連携を進めたプロセスやその過程で感じた課題、そして成果などを伺いました。

恵寿総合病院は、2024年能登半島地震において、多くの建物が倒壊し、断水も長期化した際にも「とめない医療体制」を実現した病院です。後編では、医療の継続を可能にした災害医療計画や水面下で大きな役割を果たしたDXについて、お話を聞かせていただきました。

スマートフォンの活用で、非常時も、電子カルテ閲覧や情報共有が可能に

──恵寿総合病院は、2024年1月1日、能登半島地震において震度6強の揺れに見舞われながらも、1月2日未明には分娩と手術対応、4日からは外来、6日からは血液透析を再開しています。医療の継続を可能にした要は何だったのでしょうか。

神野理事長 迅速な災害対応に有効だったのは、建物のハード面の備えに加え、DXです。免震構造自体は、2011年の東日本大震災当時に、すでに取り入れている病院はありましたが、DXが進んでいた中で災害に遭い、震災時にDXを活用したという点では我々が初めての医療施設かもしれません。

当院には本館、3病棟、5病棟、ローレル棟(血液浄化センター)の4つの建物があります。地震が発生した1月1日、耐震構造の3病棟と5病棟はかなり損壊し、ぐちゃぐちゃになりました。当然、そこには患者さんもいましたから、まずは免震構造のおかげで無傷だった本館へ移動していただきました。発生から約3時間後には、110人ほどの患者さんの移動を完了させ、本館の内視鏡室や化学療法室、リハビリテーション室などを利用して急遽、仮設病棟として対応しました。

仮設病棟での診療や看護では、スマートフォン(iPhone)が極めて有用でした。当院では2023年から、勤務中の全職員が1人1台ずつスマートフォンを持っています。そのおかげで、被災直後にも関わらず、スマートフォンを介して電子カルテを閲覧したり、さまざまな記録を作成したりすることができました。また、スマートフォン導入以来、連絡手段としてチャットツールと情報共有ツール(Microsoft Teams)を使っていたので、震災時には非常用の連絡チームがすぐさま立ち上がり、スムーズに状況共有や連絡が行えました。

神野理事長補佐 状況も情報も目まぐるしく変わる中、手間がかかるメールでのやりとりではなく、Teamsで瞬時にタイムリーに情報を共有できたことはとてもよかったです。

──非常時の中、すべきことの優先順位は、誰がどのように決めたのですか?

神野理事長 災害対策本部が仕切りました。我々が災害医療の砦だ、救急患者を受け入れられるようにすることが最優先だ、という使命感をもってあたりました。

神野理事長補佐 施設内のさまざまなところで被害はありましたが、回復期の病棟である3病棟と5病棟をまずは復旧させ、本館への移動をお願いしていた患者さんを元の病棟へ戻すことを最優先させました。そうすることで急性期機能をもつ本館のキャパを確保し、他地域からの新たな急性期の患者さんを受け入れられるようにしたのです。

病院独自の看護方式が、仮設病棟でのスムーズな診療・看護につながった

──常時の診療や看護とは多くの点が異なり、職員の皆さんは苦労されたかと思います。

神野理事長補佐 もちろん、職員の並々ならぬ尽力があったからこそ、困難を乗り越えることができました。同時に、当院独自の「恵寿セルケアチーム」も、効果的に働きました。これは、常に患者さんのそばで多職種(主に看護師・介護士・リハビリ療法士がセットで動き、セル横断的に薬剤師や栄養士、MSW等が関わる)が協働する看護方式で、スタッフステーションを拠点としたり、受け持つ仕事を職種で切り分けたりはしません。そのため、通常と違う環境でもセルという小さな集団で動き、臨機応変に診療・看護することができました。

神野理事長 また、当院では2006年から、法人内で1患者・1IDカルテ(医療介護統合電子カルテ)としてサービスを1本化しています。診療と介護の記録がひとつにまとまっていますから、病床が逼迫した際、軽症の方には、法人内の介護保険施設に移っていただくということもスムーズにできました。介護施設にいても、病院スタッフが記録をすぐに確認したり対応したりすることができるという保証が、患者さんの安心感につながったのだと思います。

このように、DXを推し進めていたことや、当院独自のチーム方式を取り入れていたことなどが、非常時に力を発揮しました。とりわけスマートフォンが、医療の継続に大きく貢献したと感じます。働き方改革の一環として導入したのが2023年4月ですから、今となっては、先見性があったのだなと私たち自身が驚いています。

神野理事長補佐 災害時も通常の医療は継続していて、そこへ災害医療、更に復旧作業も加わり、業務量が体感で通常の3倍くらいあったように思います。そのような状況を乗り切れたのは、DXツールや多職種協働チームなどに早期から取り組んでいたことが大きく関係しているでしょう。

神野理事長 それから、個々の患者さんの診療の継続という点では、患者さんが自分の医療や介護に関する情報をデジタルで一元管理する仕組みであるパーソナルヘルスコード(PHR)の活用が有用だったという事例を聞いています。当院の患者さんが避難先で自分の検査データや投薬記録を見せることができ、診療の継続ができたという話です。

このように、DX、そして何より職員の献身的な働きのおかげで、4日には外来を通常通りの稼働に戻すことができました。そして5日には5病棟の一部を、11日には、5病棟を全面的に復旧させることができました。

免震構造やインフラの二重化など、先手を打った設備や対策が功奏した

──災害時、DXが大きな役割を果たしたのですね。

また、本館が免震構造だというハード面の利点も、医療を継続する上で大きかったのですね。

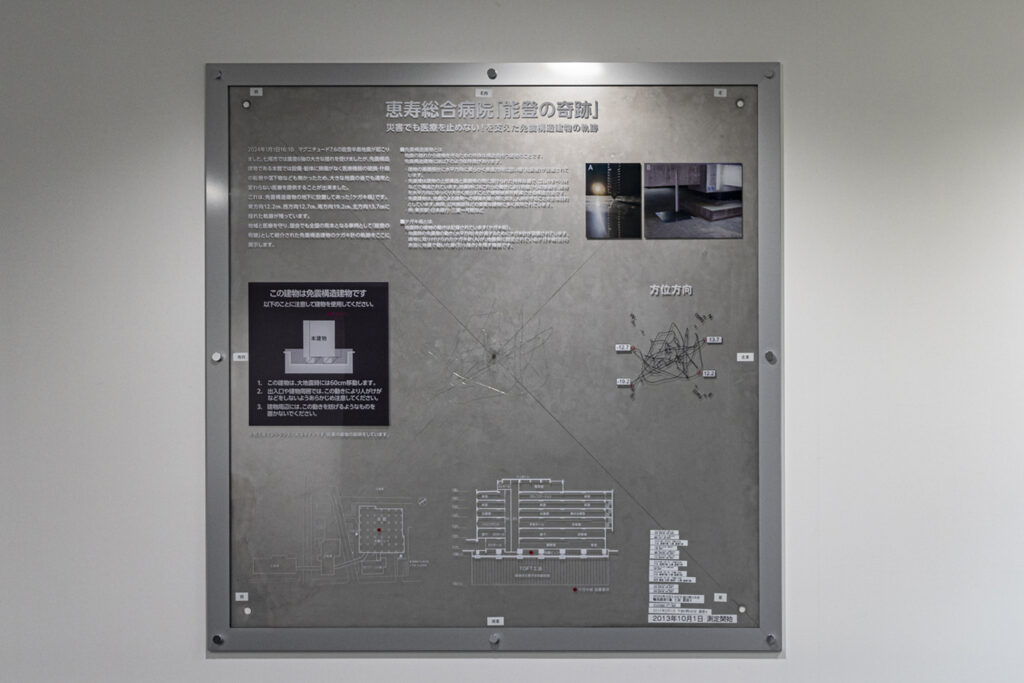

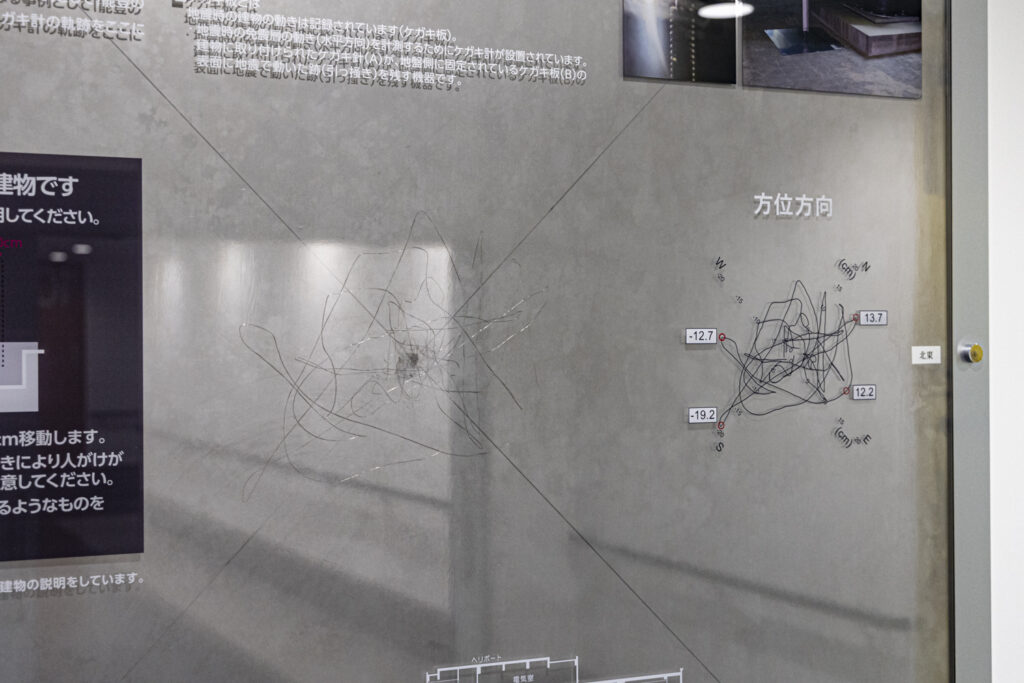

神野理事長 先ほどお話ししたように、当院は主に本館、3病棟、5病棟等、複数の建物から成りますが、13年に竣工した本館は免震構造です。耐震構造の3病棟と5病棟は、地震により天井のライトが落下する、水が漏れるなど、内装にも外装にも大きな被害がありました。しかし本館は、物ひとつ落ちなかった。建物が無傷だっただけでなく、停電もありませんでした。

免震構造である本館建物の地下に設置されていたこの板には、能登半島大震災による揺れの軌跡が刻まれており、震災の規模の大きさがうかがえる。

また、3つの病棟は2つの上空連絡通路でつながっています。この通路は、それぞれ独立した柱で自立するため無事でしたので、患者さんたちが本館へ移動する際に使ってもらいました。気温が下がった冬の夕方の移動でしたが、屋外に出ることなく安全に移動してもらうことができました。

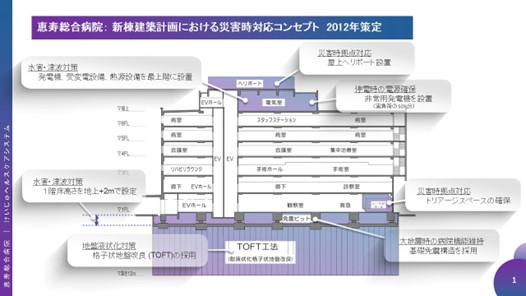

──これらの備えは、2012年に策定された『災害時対応コンセプト』により採用したのでしょうか?

神野理事長 そうです。東日本大震災の教訓から策定した『新棟建築計画における災害対応コンセプト』では、上空連絡通路を設けることも加えていました。

災害対応コンセプトの軸は、本館の基礎部分に免震構造を採用したこと、それから、さまざまな設備を二重化にしたことです。たとえば、水は井戸水と水道の両方が使えるように、電力は2箇所の変電所から受電できるように、避難経路は二重で設けるように、などです。また、水害・津波対策として、屋上ヘリポートや電源を最上階に設置することなども盛り込みました。災害はいつ起きるかわかりませんから、屋外ヘリポートには夜間離発着可能な設備も整えました。

──それらの備えが、今回の震災に活かされた印象です。震災時、井戸水も活用されたのですね。

神野理事長補佐 はい。上水が止まったため、井戸水に切り替えました。

医療施設に水がなければ、検査や手術やお産や内視鏡など、実施できないことがたくさんあります。おそらくDXがどれだけ進んでいても、水がなければ打つ手がなかったでしょう。しかし、給水設備を二重化して水質検査も絶えず行っていたことで、井戸水を躊躇することなく医療用水や飲料水として活用することができました。

職員も被災者であるという視点が離職を防ぎ、医療継続を可能にする

──被災を経て、医療機関の職員が退職してしまうことが少なくないと耳にします。しかし恵寿総合病院では、一人も欠けることがありませんでした。職員のみなさんのために配慮したことや行ったケアがあれば教えてください。

神野理事長 誰も辞めることがなかったのは、「やるべき仕事があったから」というのが大きな理由ではないでしょうか。病棟の損壊はありましたが、病院としての機能は維持され、やらなくてはならない業務が多くありました。そのため、「職を失うかもしれない…」という不安を、職員たちに抱かせることはなかったと思います。

それに加えて、職員支援に力を入れたことも安心材料になったと思います。例えば、市内の保育園や学校はすべて休園・休校になったので、家で子どもの世話をしなければならず出勤できない、という職員もいました。「それなら、病院へ連れていらっしゃい。面倒見るよ」ということで、1月9日、院内の会議室に学童兼託児所を急ごしらえしました。生後6ヶ月の赤ちゃんから中学生までの約40人が、そこで遊んだり勉強したりして過ごしました。その間、親御さんは安心して病院で仕事をすることができたのです。

神野理事長補佐 それから、当院では井水を利用できたため、お風呂やシャワーを使うことができました。そこで、職員はもちろん、職員の家族、そして清掃や設備でお世話になっているパートナー企業の方々にも、当院の大浴場を使ってもらいました。3月までの間に、1万数千人の方たちに利用していただきました。

神野理事長 そしてもうひとつ。七尾市内の賃貸住宅は全滅でしたから、正月早々、隣接する氷見市でアパートや一軒家を確保しました。被災して、自宅が半壊・全壊した職員に代替住宅として使ってもらおうと考えたのです。

災害時に医療活動を続けるために欠けてはいけないのは、職員もまた被災者であるという認識です。職員のケアが不十分な状況では、医療活動の継続は成り立たないのではないでしょうか。

あらゆる事態を想定した入念なBCPが、災害時の大きな助けになる

──恵寿総合病院では、東日本大震災レベルの地震や津波にも耐えうる病院を作ろうという強い思いで、BCP(事業継続計画)を策定されました。損害を最小限に抑え、事業を継続するためにどのような計画を盛り込みましたか?

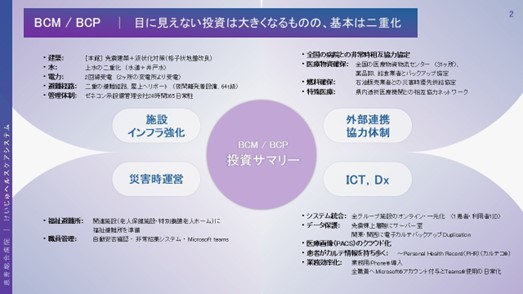

神野理事長 BCPも、BCPを機能させるためのマネジメント活動であるBCM(事業継続マニュアル)も、能登半島地震の際の迅速な対応に大きく寄与しました。本館の免震構造をはじめ、水や電気などインフラの二重化などは、投資が大きくなっても削ることのできない対策だと考えました。

他にも、全国の医療物資物流センターとの協定や、石油販売業者との供給協定、また、職員の安否を確認するためのシステムの構築や、法人内施設のオンライン一元化など、おおよそ医療機能のレジリエンスに関する事項はすべて、マニュアルに記載していました。つまり、我々の想定内であったため、適切に対処することができ、医療の継続を保つことができたのだと言えるでしょう。

──万全とも言える備えがあったわけですが、この度の被災を経験し、新たに盛り込んだ方がよいと感じた事項はありますか?

神野理事長 大きくふたつあります。ひとつは、透析や手術など大量の水を使用する医療行為に対して、十分な水を確保することができるかを十分確認し、優先順位を決定しておくべきでした。井戸水の湧水量がわからなかったため、「果たして、これに使ってもいいのだろうか…」という不安が常にありました。復旧後に確認したところ、1日に300トン程度湧くので問題はない、ということが分かりましたが、BCPを作る時に明確にしておくべきでした。

もうひとつは、ペット同伴で避難する場合のルールを決めておく必要があったと思います。津波警報が発令された際、多くの地域住民の方が避難して来たのは想定内のことでした。しかし、ペットを連れてくる方が思いのほか多かった。急遽、受け入れ場所を設けましたが、事前にルールを明確化しておくことが必要だと気付かされました。また、普段から地域住民へ啓発することも、非常時の混乱を最小限に抑えることにつながるとも感じました。

DXも災害医療対策も、危機感を持って課題と必要性を見極めることから始まる

──綿密な備えがあったからこそ、大きな被害を免れ、医療の継続に注力することができたのですね。

DXや災害医療を推し進めたいと考えている病院さんへ、アドバイスやご意見があれば教えてください。

神野理事長補佐 「DXについては、何を導入するのが一番いいですか?」とよく聞かれますが、一概にお答えすることは難しいです。まずは、自院のニーズと課題を把握することが大前提なのではないでしょうか。地域における役割や病院が持つ機能、規模などによって、最適なシステムは異なります。ですから、自院の状況を俯瞰し、地域から求められていることは何か、職員が満足するために必要なことは何かを熟慮することが大切だと思います。つまり、「なぜ、DXを導入しなくてはならないのか」をはっきりとさせることです。とはいえ、生成AIは鉄板のツールであり、DXの足掛かりであるとも言えるかもしれません。

神野理事長 より根本的なことを言うと、「危機感」が不可欠だと思います。現状で、とりわけ課題を感じていない、手を打たなくてはという意識を持っていないのであれば、どんな取り組みもうまくいかないのではないでしょうか。危機感を持って自院の課題を明確にすることが、DXにおいても災害医療対策においても土台になるのだと思います。

また、災害対策では投資という考え方も必要でしょう。当院においても、投資は大きくなっても基本は二重化にしようと考えてBCP、BCMを策定し、結果的にそれが功を奏しました。また、免震構造に先行投資したおかげで、高額医療機器が1台も壊れることがありませんでした。医療経済的にも経営的にも非常に価値があったということになり、ひいては、災害時に医療を継続する強固な基盤となりました。

お話ししてきたように、過去の災害の教訓を備えに活かしてきたこと、また、かねてからDXを着々と進めてきたことが、能登半島地震の影響下でも「医療をとめない体制」を守ることにつながりました。我々の取り組みが、皆様の参考となりますと幸いです。